आपातकाल के स्याह दिनों में

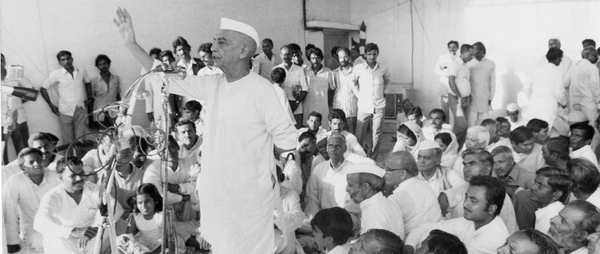

उत्तर प्रदेश विधान सभा में २३ मार्च, १९७६

को चौधरी चरण सिंह का भाषण

उन्होंने कहा, "अभी क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि लाखों लोग जेल के अंदर हैं। १९४२ का आंदोलन गाँधी जी के युग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, परंतु उसमें ६० -६१ हजार लोग जेल गए, जबकि आज श्री ओम मेहता स्वयं मानते हैं कि इस बार १ लाख ३० हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चाहे आप इसे १ लाख २० हजार के रूप में लें या इसे घटाकर एक लाख कर दें, परंतु अंग्रेजों की गुलामी की अवधि की तुलना में इस बार पहले से कहीं अधिक लोग जेल गए हैं।

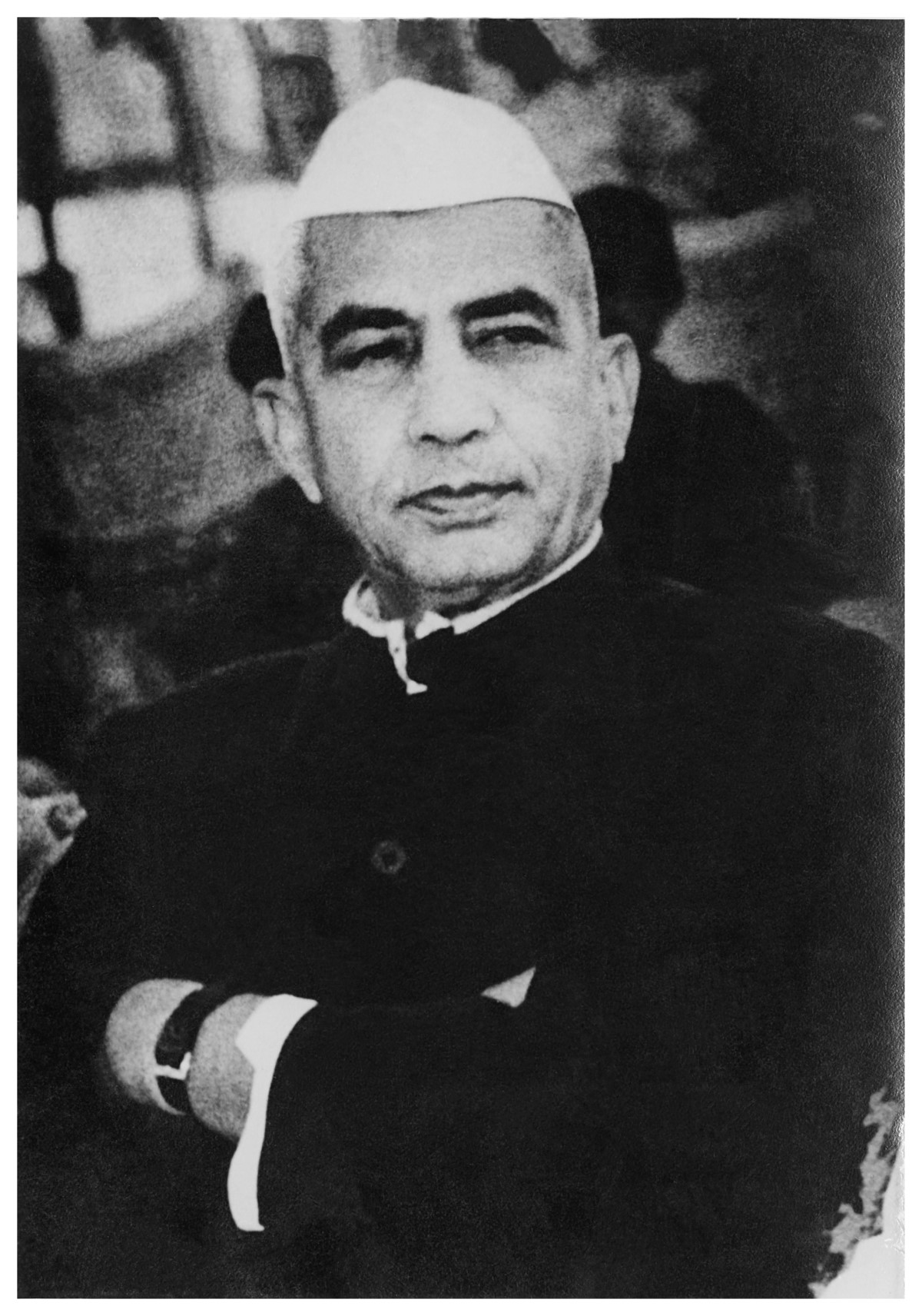

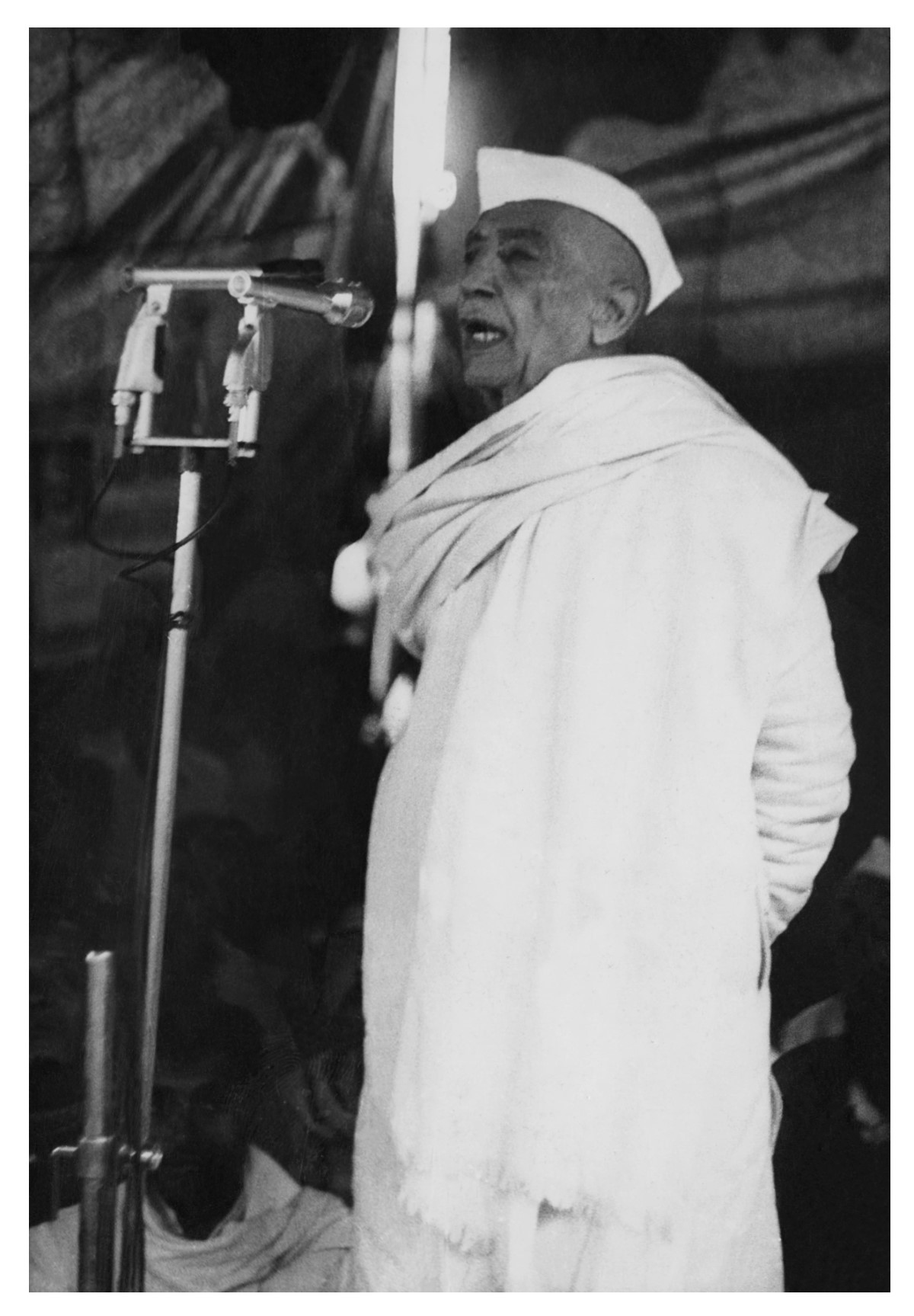

श्रीमती गाँधी द्वारा दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किए जाने के ठीक तीन सप्ताह बाद २३ मार्च, १९७६ को श्री चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दिया। इस भाषण को भारत के संसदीय भाषणों में एक मील का पत्थर माना जाता है। सत्तावादी आपातकाल की कठोर पृष्ठभूमि के खिलाफ दिया गया, यह भाषण आशा की एक किरण था जिसने अत्याचार के खिलाफ एक असम्बद्ध रुख अपनाया। यह भारत के संविधान में लिखे गए लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। उन्होंने कहा कि जनता सर्वोच्च है, शासक नहीं।

इस भाषण को मीडिया में प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि राष्ट्र कठोर अभिवेचन (सेंसरशिप) के अंतर्गत था, जहाँ राज्य ने तय किया कि लोगों के पढ़ने और मीडिया के प्रकाशित करने के लिए क्या उपयुक्त है। आपातकाल के दौरान केवल राज्य और केंद्रीय विधानमंडल के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु मीडिया में विधायी कार्यवाही के प्रकाशन पर प्रतिबंध था। यही कारण है कि यह भाषण लंबे समय के बाद लोगों तक पहुँचा, क्योंकि यह १९७७ में कांग्रेस (आई) की चुनावी हार के पश्चात अंततः आपातकाल की समाप्ति तक प्रतिबंधित था। उस दौर में बहुत कम लोग निर्भीकता और क्षमता के साथ चौधरी चरण सिंह की तरह उन्मुक्त रूप से बात करते थे। ७३ वर्ष की आयु में, उन्होंने चार घंटे का यह शक्तिशाली भाषण दिया, जिसे कांग्रेस (आई) के नेतृत्व वाले सत्तापक्ष ने बहुत ध्यान दिया और मौन रूप से लज्जित हुआ।

इस भाषण को न केवल तत्कालीन परिस्थितियों की तीव्र और वाक्पटु आलोचना के लिए याद किया जाता है, अपितु इसे तर्क, विवेक और न्याय के मौलिक आदर्शों के प्रति इसके गहन मानवतावादी निवेदन के लिए भी याद किया जाता है, जो एक लोकतांत्रिक व स्वतंत्र समाज के मूल में है।

आपातकालः बेड़ियों में एक राष्ट्र

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का सबसे काला और सबसे दमनकारी दौर था, जिसमें देश की लोकतांत्रिक नींव को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया था। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया और असहमति की आवाजों को व्यापक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदी आम बात हो गई, क्योंकि कार्यपालिका की अनियंत्रित शक्ति कानून के शासन पर हावी हो गई थी। लोकतंत्र को बनाए रखने वाली संस्थाएं-न्यायपालिका, प्रेस और विधायिका-ने खुद को लकवाग्रस्त और श्रीमती गांधी की सत्तावादी शक्ति के पूरे भार के तहत सह-चयनित पाया। यह एक राष्ट्रीय अस्तित्वगत संकट का समय था, जहाँ औपनिवेशिक शक्ति से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को एक स्वदेशी, शाही शासक द्वारा दोषी ठहराया गया था।

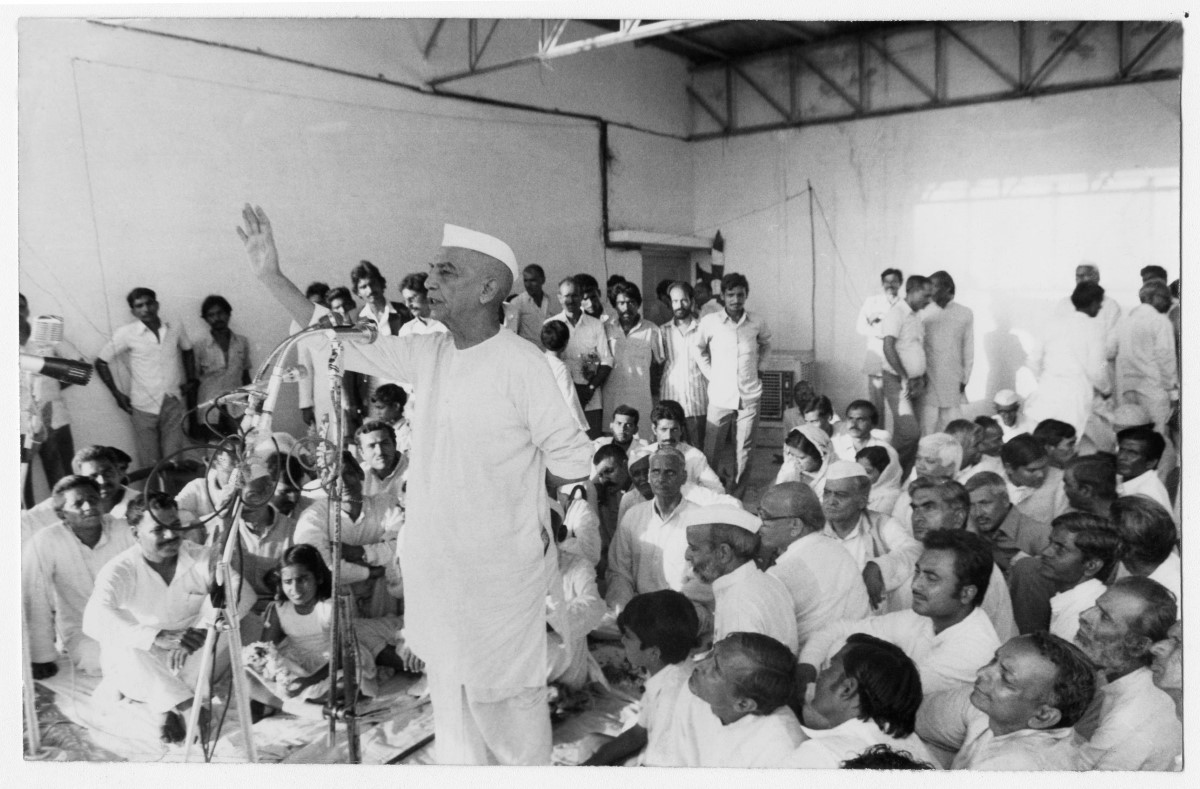

इसी पृष्ठभूमि में चौधरी चरण सिंह, जो पहले से ही एक अनुभवी राजनेता तथा कृषकों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे, ने २३ मार्च, १९७६ को उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। चरण सिंह कांग्रेस (आई) के नेताओं के एक समूह सहित इसकी नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं और यह भाषण लोकतांत्रिक अधिकारों के क्षरण के विरुद्ध एक अवज्ञाकारी और भावपूर्ण पक्ष था।

अपने भाषण में, चरण सिंह ने आपातकाल लागू करने के लिए प्रयोग किए गए भ्रामक औचित्यों को उजागर किया, जिसमें कानून के शासन और संविधान में निहित मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सरकार की घोर उपेक्षा को उजागर किया गया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के निलंबन, उचित प्रक्रिया के प्रति असहमति और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को निरस्त करने की निंदा की। चरण सिंह के शब्द राष्ट्र की अंतरात्मा के लिए एक स्पष्ट आह्वान थे, जो उन बहुमूल्य मूल्यों की याद दिलाते थे जिन्हें राजनीतिक लाभ के नाम पर कुचला गया था।

चरण सिंह का भाषण असहमति की स्थायी शक्ति और अत्याचार की शक्ति का प्रतिकार करने वालों की अदम्य भावना का प्रमाण था। अपने कार्यों से होने वाले परिणामों से अप्रभावित होकर वह असीम राज्य शक्ति के समक्ष दृढ़ रहे। लोकतंत्र के आदर्शों, कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने सत्तावादी शासनों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ विश्वास का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया।

आपातकाल के दमनकारी संदर्भ में, श्री चरण सिंह का भाषण अवज्ञा के एक उल्लेखनीय कार्य के रूप में उभरा। जैसा कि डॉ. एल. एम. सिंघवी ने वर्णित किया है, भाषण "गड़गड़ाहट और बिजली" के समान था, अत्यधिक निराशा के समय में तीक्ष्ण स्पष्टता का एक क्षण। चरण सिंह के शब्दों ने न केवल आपातकाल की कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया, बल्कि उनके श्रोताओं के भीतर स्वतंत्रता की भावना को भी पुनर्जागृत किया।

साहस का स्वर

चरण सिंह के संबोधन का आरंभ विनम्रता और गरिमा की अटूट भावना के साथ हुआ, जिसने इस अवसर की गंभीरता के लिए मंच तैयार किया। उन्होंने अपनी आसन्न टिप्पणियों की भावनात्मक प्रकृति को पहचानते हुए राष्ट्र के सामने आने वाले गहरे संकट को स्वीकार किया। यह जानते हुए भी कि उनके शब्दों की तीव्रता की कभी-कभी कठोर हो सकती है, चरण सिंह ने अत्यंत ईमानदारी के साथ अपने साथी विधायकों की सहायता मांगी। फिर भी, यह केवल राजनीतिक मुद्रा नहीं थी-उनका उद्देश्य पक्षपातपूर्ण लाभ की खोज से परे था। चरण सिंह ने राष्ट्र की आत्मा और जिस लोकतांत्रिक नींव पर इसका निर्माण किया गया था, उसके बारे में एक ईमानदार संवाद शुरू करने की मांग की।

आपातकाल के दमन के सामने, चरण सिंह की प्रारंभिक टिप्पणियों ने एक महीन संतुलन बनाया। उन्होंने देश में व्याप्त भावनात्मक उथल-पुथल की गहरी समझ व्यक्त करने के साथ ही एक संतुलित, विचारशील दृष्टिकोण भी बनाए रखा। यह जानते हुए कि उनके शब्दों में उत्तरदायित्व का भार और दृढ़ प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने की क्षमता है, विनम्रता से समझ बनाए रखने की अपील करके, उन्होंने एक शक्तिशाली आत्म-बोध का प्रदर्शन किया। चरण सिंह की विनम्रता लोकतांत्रिक विमर्श के सिद्धांतों के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ असहमति मात्र एक अधिकार नहीं है, अपितु उसका विवेकशील प्रयोग एक कर्तव्य भी है।

आपातकाल के गंभीर वातावरण के मध्य, चरण सिंह के प्रारंभिक भाषण ने एक ऐसे व्याख्यान के लिए आधार तैयार किया जो भारत के संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। राष्ट्र के भविष्य के विषय में "भावुक संवाद" में सम्मिलित होने की उनकी इच्छा ने एक गहरी मान्यता का संकेत दिया कि आगे के मार्ग के लिए न केवल राजनीतिक रणनीति की आवश्यकता है, अपितु उन आदर्शों के साथ गहनता की भी आवश्यकता है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। अपने संबोधन को विनम्रता और गरिमा के साथ संबोधित करते हुए, चरण सिंह ने एक ऐसे परिवर्तनकारी भाषण की नींव रखी, जो उनके दर्शकों की अंतरात्मा को चुनौती देगा और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की लौ को फिर से जगाएगा।

"श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, सदन में आज की बहस का ऐतिहासिक महत्व है। हमारा देश और उसका भविष्य एक असाधारण और अभूतपूर्व संकट की चपेट में है। इस उद्घाटन ने एक ऐसे भाषण के लिए स्वर निर्धारित किया जो मात्र एक आलोचना नहीं थी, अपितु राष्ट्र की स्थिति की एक नैतिक जाँच थी।

उनके भाषण ने एक दबे हुए राष्ट्र की पीड़ा को व्यक्त किया। सावधानीपूर्वक विस्तार के साथ, चरण सिंह ने मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों, मौलिक स्वतंत्रताओं के दमन और समाज में व्याप्त भय पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती, न्यायपालिका के छलसाधन व राज्य नियंत्रण के साधन के रूप में यातना के व्यापक उपयोग की बात की। उनके शब्दों ने अधीनता में एक राष्ट्र की एक जीवंत तस्वीर चित्रित की, जो दु:ख और न्याय-परायण आक्रोश दोनों का आह्वान करती है।

चेतना का आह्वान

चरण सिंह के भाषण के सबसे उल्लेखनीय पक्षों में से एक उनके दर्शकों की नैतिक अंतरात्मा के लिए इसकी अपील थी। उन्होंने अपने साथी विधायकों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ दलों के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों के प्रभाव पर गहराई से विचार करें। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाई।

उन्होंने कहा, "साथियों, मैं आपसे राष्ट्र के कल्याण पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।” “हमारा जीवन क्षण-भंगुर है, परंतु राष्ट्र शाश्वत है। अतः, मैं आपसे बिना किसी पूर्वधारणा के स्वयं के भीतर झाँकने और हमारे देश के समक्ष आने वाली स्थिति का निष्पक्ष रूप से आकलन करने के लिए कहता हूँ।”

चरण सिंह के शब्द केवल सरकार की आलोचना से कहीं अधिक थे; वे आत्म-निरीक्षण और भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक आह्वान थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि सत्ता से सच बोलने की जिम्मेदारी है

भारत किस ओर?

चरण सिंह के भाषण के केंद्र में तीन चिंताएँ थीं, जो उनकी आलोचना के सार को समाहित करती थीं तथा ऐसी सरकार की वैधता को चुनौती देतीं थीं जिसने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को छोड़ दिया था: भारत कहाँ है? लोकतंत्र और कानून का शासन कहाँ है? मानव गरिमा और स्वतंत्रता कहाँ है? इन प्रश्नों ने राष्ट्र के समक्ष उपस्थित मूलभूत विषयों को उजागर किया, जिसमें राष्ट्र की भविष्य की दिशा और इसकी लोकतांत्रिक नींव के संरक्षण की मांग की गई।

अपने भाषण के माध्यम से, चरण सिंह विधानसभा को एक रूपक "भारत-दर्शन" पर ले गए, जो संवैधानिक और राजनीतिक प्रणालियों के प्रणालीगत क्षय को उजागर करते हुए देश भर में एक यात्रा थी। उन्होंने मौलिक अधिकारों के निलंबन, न्यायिक स्वतंत्रता के क्षरण और राज्य द्वारा जबरदस्ती और हिंसा के व्यापक उपयोग के बारे में विस्तार से बात की। उनका भाषण सावधानीपूर्वक तैयार किए गए तथ्यों और सम्मोहक उपाख्यानों से भरा हुआ था, जिसने आपातकाल की निरंतरता को बनाए रखने के विरुद्ध एक अकाट्य स्थिति बनाने तथा कानून के शासन की पुनर्स्थापना करने व लोगों की अंतर्निहित गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

साहस की परंपरा

डॉ. सिंघवी द्वारा चरण सिंह के भाषण का वर्णन स्वयं उस व्यक्ति के प्रतिबिंब के रूप में बहुत सटीक है। सिंघवी ने लिखा, "व्यक्ति ही संदेश है", इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे इस भाषण ने चरण सिंह के साहस तथा सत्यनिष्ठा व न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह सत्यता का प्रमाण था, उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही का आह्वान था तथा भारत की लोकतांत्रिक भावना में विश्वास की पुष्टि थी।

अपने संबोधन में, चरण सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को नेहरू के १९३६ के भाषण से उद्धृत करते हुए जवाहरलाल नेहरू के विवेक का आह्वान किया, "एक सरकार जो प्रेस और साहित्य को दबाती है, जो सैकड़ों संगठनों पर प्रतिबंध लगाती है, जो लोगों को बिना मुकदमे के जेलों में रखती है, एक ऐसी सरकार है जो अपने अस्तित्व के लिए अनिवार्य समस्त औचित्य खो चुकी है।" दशकों पहले कहे गए ये शब्द, जो आपातकाल के संदर्भ में गहराई से प्रतिध्वनित हो रहे थे, उस महिला के पिता द्वारा अधिनायकवाद के विरुद्ध संघर्ष की शाश्वत प्रकृति को रेखांकित करते थे, जो राजनीतिक रूप से केवल इसलिए अस्तित्व में थी क्योंकि वह उनकी बेटी थी।

निराशा के बीच आशा

कभी-कभी चरण सिंह का भाषण तत्कालीन स्थिति की निराशा तथा भविष्य के प्रति आशा के मध्य दोलन करता रहा। जहाँ उन्होंने राष्ट्र की स्थिति का एक निराशाजनक चित्रण किया, वहीं उन्होंने स्वतंत्रता की अंतिम विजय में अटूट विश्वास भी व्यक्त किया। प्रसिद्ध कवि बायरन को उद्धृत करते हुए, उन्होंने एक प्रेरक अनुस्मारक के साथ समापन किया :

"For Freedom's battle once begun,

bequeathed by bleeding sire to son,

though baffled oft is ever won."

अवसाद और आशा, निराशा और निश्चय के इस संयोजन ने भाषण को अपने स्थायी प्रभाव के साथ संपन्न किया। यह आपातकाल की आलोचना मात्र से परे था, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की आधुनिक राष्ट्रीय पहचान को रेखांकित करने वाले मूल्यों की पुष्टि के रूप में कार्य करता था।

एक कालातीत अनुस्मारक

चौधरी चरण सिंह का भाषण भारत के संसदीय इतिहास में एक अनूठा क्षण है। यह सत्य की स्थायी शक्ति, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की लोचशीलता तथा दमन का सामना करने के लिए आवश्यक साहसी भावना के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। एक वैश्विक परिदृश्य में जहाँ लोकतंत्र दुर्जेय चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनके शब्द हमें स्वतंत्रता, न्याय और समानता के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं।

जब हम इस ऐतिहासिक भाषण पर विचार करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक निरंतर लड़ाई है। यह निरंतर सतर्कता, अटूट प्रतिबद्धता और बोलने के लिए धैर्य की मांग करता है, भले ही बाधाएँ कठिन लगें। चरण सिंह की विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में खड़ी है, जो हमें हमारे राष्ट्र की आधारशिला बनाने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करने तथा उनका पोषण करने के लिए विवश करती है।

स्रोत और संदर्भ

.[1] चौधरी चरण सिंह द्वारा भाषण, २३ मार्च १९७६. https://www.charansingh.org/hi/up-vidhan-sabha

.[2] उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही (२३ मार्च १९७६ से ५ मई १९७६)

.[3] डॉ. एल. एम सिंघवी. (१९७९). संदेश ही पुरुषार्थ. https://www.charansingh.org/hi/archives/2156

.[4] डॉ ए सूर्य प्रकाश (२०२३). रिमेंबरिंग द ड्रेडेड इमरजेंसी: लेसन फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमॉक्रसि. https://www.vifindia.org/article/2013/June/26/remembering-the-dreaded-emergency-lesson-for-future-of-indian-democracy

.[5] पी. एम. मुसेल्स (१९८०). डेमॉक्रसि एंड इमरजेंसी रूल इन इंडिया. https://shareok.org/handle/11244/4750

.[6] ए. शांडिल्य (२०१२). इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन: ए स्टडी ऑफ द ‘इंटरनल डिस्टर्बेंस’ ऑफ १९७५ (१२ जुलाई २०१२). https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2260728

.[7] डी. सुब्रमण्यम (२०१९). आफ्टरलाइव्स ऑफ द इमरजेंसी. डाइसेंट, ६६(४), १६७-१७१. https://doi.org/10.1353/dss.2019.0076