इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन, बहुत देर से ही घटनास्थल पर पहुंचता है - समय के शोर और कोलाहल को गुजरने के बाद ही वह निर्णय दे पाता है। उन लोगों के लिए जिनके पास पूर्वनिरीक्षण की विलासिता है, यह क्षण उत्सव का कारण है। २०वीं सदी की घटनाओं पर अब धूल जम चुकी है, हालांकि देश की अधिकांश जनता पर इसका भूमिगत प्रभाव अभी भी बना हुआ है। राजनीति की गलतफहमियों ने देश को एक ऐसे भाग्य से नवाज़ा, जिसने हमें समय में कैद कर दिया, सामाजिक संरचनाओं और ऊर्ध्वाधर पदानुक्रमों में जकड़ दिया, जिन्हें उपनिवेशवाद के अंत तक जीवित नहीं रहना चाहिए था। इतिहास देर से आता है, और इसके पात्रों की विरासत आशाओं, अपेक्षाओं और अनिवार्य रूप से पुरानी यादों और छल-कपट से लदी हुई प्रतीत होती है। यह सामान्य बातों को दोहराने का स्थान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अकादमिक कार्य को पढ़ते समय यह पता चलता है कि कौन से इतिहास बताए गए हैं और कौन से उपेक्षित हैं। राजनीति को ऊर्जावान और पुनर्परिभाषित करना। इसलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कई दशकों की प्रतिबद्धता के बाद चरण सिंह की राजनीतिक भागीदारी के अभिलेखों को उजागर करने के लिए एक जरूरी मकसद से लैस इतिहास के साथ पहुंचे हैं। ये वर्ष एक राजनीतिक महानायक के रूप में व्यक्ति के अपने विकास के लिए अभिन्न हैं, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में इन वर्षों द्वारा लाए गए परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। १९६७ में कांग्रेस विरोध के एक नए युग का पर्दा उठा। ६० के दशक में पार्टी के पूर्व सदस्यों ने इसके भ्रष्टाचार और नैतिक पतन, सत्ता की लालसा और अव्यवस्था को चुनौती देने के लिए कदम उठाए और पार्टी को इसकी पहली संगठित और स्पष्ट चुनौती दी। चरण सिंह के नेतृत्व वाली जन कांग्रेस पर कोई पूर्ण कार्य नहीं है, न ही इसके संगठनात्मक ढांचे, नेतृत्व और इसकी दृष्टि की व्यापकता पर ज्यादा स्याही बहाई गई है। निम्नलिखित पार्टी(ओं) और इसके सामाजिक और आर्थिक परिवेश को पेश करने का एक प्रयास है, साथ ही ७० के दशक के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों को भी। जबकि इतिहास लेखन में चरण सिंह के कांग्रेस और बीकेडी में रहने के समय के बीच के चरण को काफी हद तक छोड़ दिया गया है, हमारे अभिलेखीय शोध से एक जटिल तस्वीर सामने आती है: १९६७ में उनकी अल्पकालिक जन कांग्रेस को उनके राजनीतिक विकास और उनके विचारों के बड़े इतिहास के भीतर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

चरण सिंह के लिए, आजादी तीन दशक के बाद एक नाशकारी जीत बन गई थी। फरवरी १९६७ में दिए गए एक साक्षात्कार में, उन्होंने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था इतनी व्यापक हो गई है कि इससे खुद को कभी भी मुक्त करना असंभव लगता है। “पश्चिम और उसके आकर्षक धन ने हमें उस स्थिति से बेदखल कर दिया है जो हम थे। हर कोई धन इकट्ठा करना चाहता है। मुझे बताओ, हम अपनी जड़ों को उखड़ जाने के बाद कैसे जीवित रहेंगे?” [1] उन्होंने सोचा। भ्रष्टाचार का यह स्तर जनता की नज़रों से बच नहीं सकता था। नेहरू के बाद कांग्रेस का कम होता प्रभाव १९६७ के उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल चुनावों में उसके चुनावी प्रदर्शन में परिलक्षित हुआ, जहां वे अब तक की सबसे कम सीटें जीतने में सफल रहीं - कुल ४२३ सीटों में से केवल १९८ सीटें जीतीं और अपना बहुमत खो दिया। राज्य के इतिहास में पहली बार संतुलन स्पष्ट रूप से बदल गया था, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस गुमनामी की ओर बढ़ रही है। सिंह के लंबे समय के विरोधी और पार्टी के पुराने गार्ड के चिड़चिड़े प्रतिनिधि सीबी गुप्ता ने ७२ वोटों के मामूली अंतर से विधानसभा में अपनी सीट जीत ली। [2] इस "प्रतिद्वंद्विता" के पूर्ववर्ती चर्चा के लायक हैं। इसके लिए हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए: राज्य में पंत के शासन के अंत ने पुराने सत्ता ब्लॉकों को अस्थिरता में डाल दिया था। सिंह उस व्यक्ति के वफादार अनुयायी थे और वर्तमान सीएम सम्पूर्णानंद ने सुनिश्चित किया कि उन्हें वही छूट या भारी-भरकम विभाग न मिलें जो उन्हें पहले मिलते थे - यह प्रवृत्ति राज्य में सी.बी. गुप्ता की पहली सरकार में भी जारी रही, जो दोनों लोगों के बीच सुविधाजनक गठबंधन के परिणामस्वरूप बनी थी। १९६५ में गुप्ता के साथ अपनी असहमति और मतभेदों का विवरण देते हुए लिखे गए एक नोट में उन्होंने लिखा कि गुप्ता ने उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह नए नियुक्तियों के लिए कैबिनेट में जगह बनाना चाहते थे, लेकिन गुप्ता अपने वफादारों को बनाए रखना चाहते थे। इसके अलावा, सिंह का मानना था कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में उनकी भागीदारी के कारण वह राजस्व विभाग के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, लेकिन गुप्ता ने हुकुम सिंह का नाम आगे बढ़ाया, जो उनके अधिक प्रगतिशील भूमि समेकन उपायों के विरोधी थे। सिंह के गृह और कृषि विभागों को भी बहुत कम कर दिया गया था, और उनकी शक्तियों में ये कटौती उन्हें केवल मीडिया के माध्यम से बताई गई थी, न कि सरकार के माध्यम से। सिंह ने आरोप लगाया कि अपने पोर्टफोलियो से राजनीतिक पेंशन और गन्ना विकास को हटाकर गुप्ता संरक्षण को अपने हाथों में रखना चाहते थे। वे १९६१ के दंगों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सके, जहाँ एक हिंदू भीड़ ने कई मुस्लिम घरों को जला दिया था - जहाँ आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए थी, गुप्ता के त्वरित हस्तक्षेप से मामले को रफा-दफा कर दिया गया। गुप्ता ने शहरी व्यापारी वर्गों के प्रति स्पष्ट पक्षपात दिखाया और ग्रामीण जनता के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। [3]

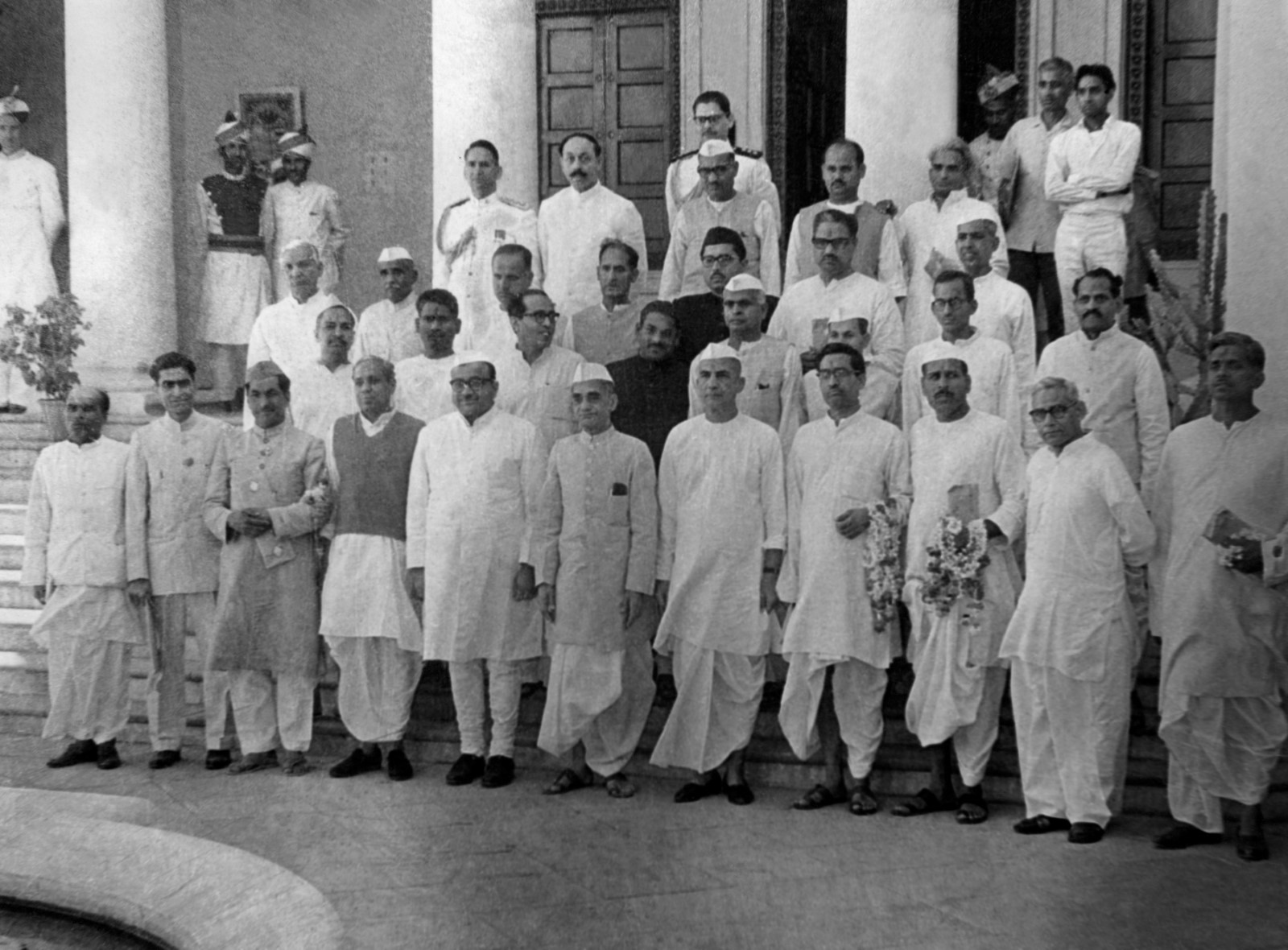

चौधरी चरण सिंह की कैबिनेट, अप्रैल १९६७. आज़ादी के बाद से ओबीसी और दलित मंत्रियों की सबसे ज़्यादा संख्या

इसलिए इस प्रतिद्वंद्विता को एक छोटे राजनीतिक झगड़े तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे ऐतिहासिक रूप से जाति और शहरी-ग्रामीण समानता के तनाव के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके दोनों ही विरोधी ध्रुव थे। सिंह का मानना था कि सत्ता का इस्तेमाल करना जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भारतीय ग्रामीण जनता के उस स्पष्ट और प्रमुख हिस्से को सामने रखा, जो संसद तक नहीं पहुंच सका और जिसकी ऊर्जा को सक्रिय रूप से दबाया जा रहा था। अनिरुद्ध पांडे ने अपनी विस्तृत जीवनी धरतीपुत्र में उल्लेख किया है कि सिंह को पहले से ही विपक्ष की ओर से उनके मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होने के प्रस्ताव मिले थे, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया - वे कांग्रेस में ही रहना चाहते थे। सिंह ने एक स्विंग स्थिति पर कब्जा कर लिया, जहां उनके समर्थकों के रूप में कम से कम ५० कांग्रेसी थे, जिन्हें वे आसानी से दूसरी तरफ ले जा सकते थे और बहुमत हासिल कर सकते थे - लेकिन सिंह के लिए विपक्ष हितों और विचारधाराओं के बीच और भी अधिक अराजक लग रहा था। उनका मानना था कि कांग्रेस अभी भी परिवर्तन लाने और राज्यव्यापी मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक उपयुक्त मंच है। इस आशय से, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किए जाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इंदिरा गांधी, जो अब प्रधानमंत्री थीं, ने उन्हें इस पद से हटाने के लिए अपने दो अनुयायियों को लखनऊ भेजा। उनके बीच बड़ी असहमतियाँ क्या थीं, इस पर अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन जैफरलॉट की स्थिति [4] से सहमत होना होगा कि उन्हें अक्सर उनकी किसान पृष्ठभूमि के कारण दरकिनार कर दिया जाता था। कांग्रेस का सत्तारूढ़ गढ़ भारतीय राज्य के बड़े आधिपत्य को दर्शाता था: शहरी, उच्च जाति, और इसकी भारी ग्रामीण वास्तविकता से अलग [5] । जबकि ब्रास ने चरण सिंह की जीवनी के दूसरे खंड में उल्लेख किया है कि 1960 के दशक में कांग्रेस का पतन “मानव अभिमान, अविश्वास, आत्म-प्रशंसा और आत्म-संवर्धन” जैसी “तुच्छ और सामान्य मानवीय विशेषताओं” का परिणाम था [6], भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम हमें इस तरह के सरल मनोविज्ञान की विलासिता की अनुमति नहीं देता है। ये विशेषताएं निस्संदेह उस शक्ति का प्रतीक थीं जो ऊंची जातियों के इर्द-गिर्द पनपी और आजादी के बाद भी राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में उनका दबदबा कायम रहा। १९५० के दशक में, कांग्रेस पार्टी ने कालेकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की मांग की गई थी, यह मानते हुए कि जाति देश के चल रहे आधुनिकीकरण तंत्र से बच नहीं पाएगी। [7] जाहिर है ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस में नाममात्र के लिए निचली जातियों का प्रतिनिधित्व मुश्किल से था, और ऊंची जातियों ने बिना किसी चुनौती के अपना दबदबा बनाए रखा। यह व्यापक भारतीय जनता के लिए वास्तविक राजनीतिक आवाज हासिल करने के अवसरों की कमी में बदल गया। पार्टी की "एकता" की रक्षा के लिए, सिंह ने इस शर्त पर अपना नाम वापस लेने के लिए सहमति व्यक्त की कि राम मूर्ति, मुजफ्फर हसन और बनारसी दास (गुप्ता के सभी करीबी सहयोगी) को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। पहली नज़र में, पार्टी नेतृत्व सहमत हो गया। लेकिन जब सरकार बनी, तो एक बार फिर से उन मंत्रियों को विभाग सौंपे गए, जिनका सिंह ने विरोध किया था। इस पर, सी.बी. गुप्ता ने उत्तर दिया कि समझौता केवल उमा शंकर दीक्षित और दिनेश सिंह के बीच हुआ था, [8] जिन्हें श्रीमती गांधी ने भेजा था और उन्होंने स्वयं कभी भी ऐसी शर्त पर सहमति नहीं दी थी। गुप्ता ने केंद्र की ओर से किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार कर दिया। [9] मार्च १९६७ में गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली; पहले से ही नाराज और अलग-थलग पड़े मंत्रिमंडल के सामने जो उनसे सहमत नहीं था, और एक उग्र विपक्ष जिसे संसद में अपना बहुमत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। सरकार १८ दिनों में गिर गई।

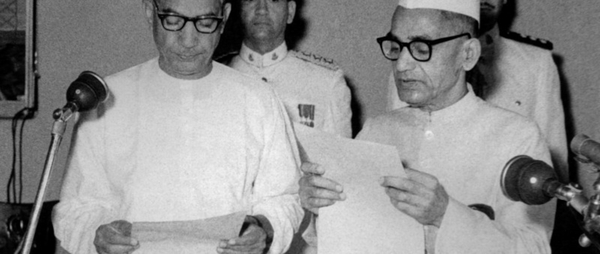

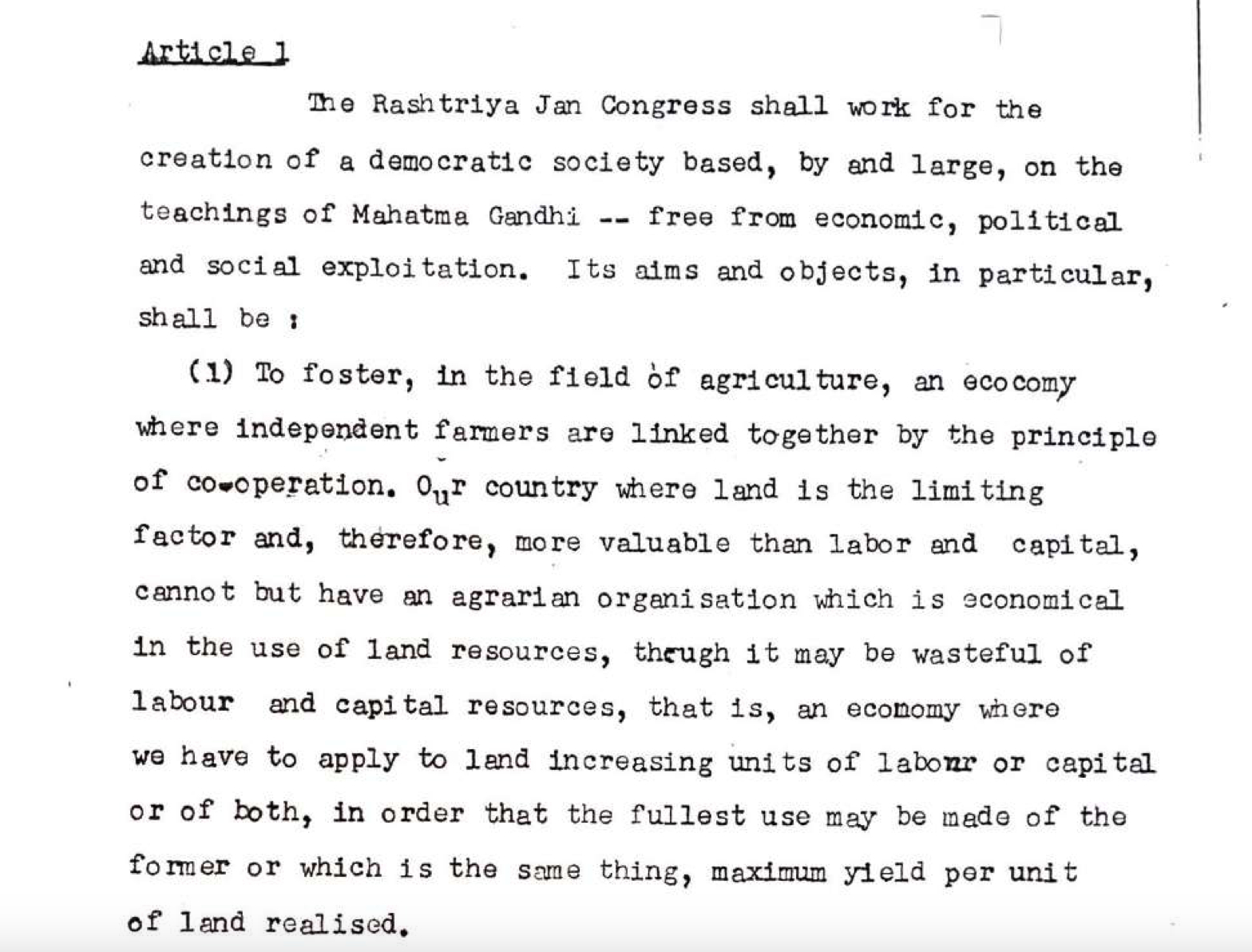

चरण सिंह ने सी.बी. गुप्ता की सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और बीच का समय पार्टी में उनके तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने सिंह को बिल्कुल भी समर्थन देने से इनकार कर दिया था और असहमत लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से अपमानजनक दावे करते थे। [10] जिस पार्टी से उनका करीब ४० साल का नाता था उसे छोड़ने को लेकर सिंह के मन में जो भी व्यक्तिगत आक्रोश था, वह इस कठोर रवैये से दूर हो गया। १७ साथी कांग्रेस विधायकों के साथ, चरण सिंह ने विधानमंडल का मंच पार किया और पार्टी छोड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने जो नई पार्टी बनाई उसका नाम जन कांग्रेस था, जो अब जनसंघ, एसएसपी, सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी, पीएसपी (और एक स्वतंत्र सदस्य) से बने संयुक्त विधायक दल के साथ जुड़ गई। इसके बाद ३ अप्रैल १९६७ को ६५ वर्ष की आयु में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली घटना पर अपनी रिपोर्ट में, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में, माथुर ने कहा कि यह अवसर राज्य में इतना महत्वपूर्ण था कि लोगों ने इसे एक पवित्र दिन के रूप में मनाया [11] — तथ्य यह है कि चरण सिंह ने वर्षों तक कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने के बाद १९६७ में अपनी खुद की पुरानी स्थिति को प्रभावित किया था। एक नए जन नेता का उदय हुआ था। * अंततः कांग्रेस की वैचारिक बेड़ियों से मुक्त होकर सिंह अब अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए तैयार थे। यह हम पहली बार जन कांग्रेस के संविधान में देखते हैं। [12] एक समृद्ध पाठ, राजनीति में उनके वर्षों के अनुभव और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव से प्राप्त अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि से भरा हुआ, इसने कांग्रेस के शहरी और बड़े उद्योग पूर्वाग्रह के लिए एक गंभीर बौद्धिक चुनौती पेश की। सिंह न केवल एक राजनीतिक जानकार थे, बल्कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच छिपे संघर्ष से भी भली-भांति परिचित थे - राजनीति में कोई भी नवीनता नीचे से ऊपर तक पैदा करनी होती थी। वर्षों से दबा हुआ यह संघर्ष १९६० के दशक के ऐतिहासिक क्षण में ही उभर सका, जब “हरित क्रांति” और उसके साथ जुड़ी तकनीकी उन्नति (उच्च उपज देने वाली बीज किस्में, रासायनिक खाद, उच्च मशीनरी) ने किसानों को समृद्ध किया, खासकर उत्तर प्रदेश के ऊपरी दोआब के किसानों को। [13] इस समूह ने पिछले वर्षों में सरकार में कई संरचनात्मक परिवर्तनों (उदाहरण के लिए, कर-खेती को हटाना, पंचायती राज) के माध्यम से अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया था। “किसान” खुद को एक अलग राजनीतिक घटक के रूप में संगठित कर रहा था, जहाँ इसे किसी विशेष जाति और वर्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। “किसान” अपने आप में एक वर्ग के रूप में उभरा। सिंह ने इस धारा को पकड़ा और इसे गति दी (इस मोड़ पर उन्होंने एक पहचान के रूप में “किसानपन” पर जोर दिया)। [14] यह उनकी नई पार्टी के संविधान में परिलक्षित होता है: उन्होंने छोटे श्रम-गहन खेतों के महत्व पर प्रकाश डाला, राज्य द्वारा विनिर्माण को ग्रामीण स्तर तक ले जाने और गांधी के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोकप्रिय सोच के विपरीत, उन्होंने उद्योग और मशीनरी को पूरी तरह से त्याग नहीं दिया, बल्कि देश की बड़ी आबादी को सीधे छोटे पैमाने पर विनिर्माण में पूरी तरह से रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित किया। बड़े पैमाने पर उत्पादन की ज़रूरतें (उदाहरण के लिए रक्षा) राज्य के स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाइयों द्वारा पूरी की जा सकती हैं। वह चाहते थे कि कृषि बड़ी मात्रा में अधिशेष पैदा करके आत्मनिर्भरता से औद्योगिक विकास की मोटर बने। उनके लिए, गाँव कारखाने से ज़्यादा नैतिक इकाई थी - अगर भारत में जर्म-सेल और ह्यूमस है, तो वह गाँव ही होना चाहिए। [15]

यह पाठ आगे एक स्तरीय संगठन के महत्व पर प्रकाश डालता है जिसकी परिकल्पना सिंह ने "राष्ट्रीय" से "क्षत्रिय" तक की सबसे छोटी इकाई के रूप में ६ स्तरों पर की थी। पार्टी के “प्राथमिक” सदस्य किसी भी तरह से सरकारी लाभार्थी नहीं हो सकते थे - निविदाओं, नियंत्रणों या लाइसेंसों के; उन्हें एक नियम के रूप में किसी भी और सभी शराब के सेवन से बचना था और खादी पहनना था। ये राजनीतिक संगठन पर उनके विचारों के विकास में जन कांग्रेस के महत्व को और उजागर करते हैं, जो लगभग चार दशकों तक कांग्रेस के सदस्य के रूप में उनके सबक और एक कट्टर गांधीवादी के रूप में उनके विकास के परिणामस्वरूप विकसित हुआ। ये विचार व्यावहारिकता, गांधीवाद और नपे-तुले राजनीतिक आदर्शवाद का मिश्रण हैं।

अक्टूबर १९६७ में जन कांग्रेस ने अपनी आर्थिक नीति जारी की। [16] संक्षिप्त विवरणों की एक श्रृंखला ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय आर्थिक स्थिति का व्यापक पोस्टमार्टम किया और भविष्य के लिए एक खाका के रूप में “ट्रस्टीशिप” के गांधीवादी विचार को प्रतिपादित किया। पार्टी के अनुसार, भारत न तो पूंजीवादी था और न ही समाजवादी, बल्कि भ्रष्टाचार के एक चिपचिपे दलदल में अजीब तरह से झूल रहा था। घाटे के वित्तपोषण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बहाया गया पैसा काले धन के रूप में गलत हाथों में चला गया - सार्वजनिक भलाई के लिए मुद्रास्फीति को प्रभावित करना सब बेकार था। कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति मशीनरी और भारी उद्योग के साथ औपनिवेशिक जुनून की निरंतरता थी - इसने केवल भारतीय निर्माताओं और ठेकेदारों को अपनी जेब भरने में मदद की जबकि बेरोजगारी बढ़ गई। गांधी के “ट्रस्टीशिप” के विचार को एक विकल्प के रूप में आगे रखा गया; जिसमें बहुत अधिक धन रखने वाले समुदाय की भलाई के लिए “ट्रस्टी” बन जाते हैं। अगर अमीर अपनी मर्जी से काम नहीं करते, तो राज्य के ज़रिए “न्यूनतम हिंसक हस्तक्षेप” के ज़रिए उनसे यह अतिरिक्त धन छीना जा सकता है। इस नई पार्टी ने उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करने, धन के संकेन्द्रण को रोकने, उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जो छोटे पैमाने पर काम नहीं कर सकते और गांधी के ट्रस्टीशिप के दृष्टिकोण को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की।

यह घोषणापत्र और संविधान सिंह की अपनी आर्थिक व्याख्या को राजनीति के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्ट स्रोत हैं। इन कुछ महीनों के दौरान, जब पार्टी एसवीडी में एक कमजोर गठबंधन के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, वह एक पार्टी को कैसे काम करना है, इसकी पूरी दृष्टि को मूर्त रूप देने में कामयाब रहे। फिर यह अवधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह हमें दिखाता है कि भारतीय क्रांति दल के साथ उनका काम, जो बाद में हुआ, शून्य में नहीं उभरा। उनके मुख्यमंत्रित्व के पहले कुछ महीने एक पार्टी और उसकी विचारधारा को अपने हित के अनुरूप ढालने में व्यतीत हुए। शायद इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण विकास पिछड़े वर्गों का उत्थान है। चरण सिंह यूपी में इन वर्गों के महत्व और उनकी राजनीतिक क्षमता को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। किसान के इर्द-गिर्द एक विमर्शात्मक पहचान बनी, चरण सिंह ने इसे एक ऐसा मंच दिया, जिसकी अब तक कमी थी उनके बाद आए १७ विधायकों में से अधिकांश निचली जातियों के थे। नौ वे थे जिन्हें हम आज अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी) कहते हैं और दो उस समय दलित या हरिजन थे। उनके नेतृत्व में, राज्य के इतिहास में पहली बार, ४३ प्रतिशत मंत्रियों और राज्य सचिवों पर निचली और मध्यवर्ती जातियों का कब्जा था, जबकि सीबी गुप्ता के तहत ८२% पदों पर उच्च जातियों का कब्जा था। यह असली जीत थी, [17] दमितों की वापसी जो कांग्रेस विरोध का कारण बन गई।

११ नवंबर १९६७ को चरण सिंह और गैर-कांग्रेसी दिग्गजों ने एक एकीकृत राष्ट्रीय पार्टी बनाने की योजना के साथ इंदौर में एक साथ मुलाकात की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय क्रांति दल (बीकेडी) का निर्माण हुआ। चरण सिंह ने जन कांग्रेस को भंग कर दिया और नई पार्टी के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए। प्रतिनिधित्व प्रतीक चिन्ह एक किसान के कंधे पर हल चुना गया था। भारतीय राजनीति के लिए एकदम नई, एक विलक्षण रूप से विचारोत्तेजक छवि, देश के गांवों के बड़े हिस्से और विस्तार में सबसे सर्वव्यापी भी थी। यह चरण सिंह का अनोखा उदय था।

***

यह समयरेखा पहली बार कांग्रेस के बाद के युग की दो नव स्थापित राजनीतिक पार्टियों का विस्तृत ऐतिहासिक और घटना-दर-घटना राजनीतिक विवरण एक साथ लाती है। हमने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उपयोग किया है जो अभी तक अभिलेखागार से मुक्त नहीं हुए हैं। ये चरण सिंह, उत्तर औपनिवेशिक भारत के सभी छात्रों और विद्वानों और ६० और ७० के दशक में किसानों और भारतीय राजनीति की स्थिति के बारे में जानने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए मददगार होंगे।

स्रोत और संदर्भ

.[1] https://charansingh.org/hi/shop/dhartiputra

.[2] ब्रास, पॉल रिचर्ड. २०१२. एक भारतीय राजनीतिक जीवन: चरण सिंह और कांग्रेस की राजनीति, १९५७ से १९६७: क्षेत्रवाद, असंतोष और कांग्रेस का पतन. https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB15127549.

.[3] उपरोक्त

.[4] गांगुली, सुमित, लैरी जे डायमंड, और मार्क एफ. प्लैटनर। २००७. भारत के लोकतंत्र की स्थिति। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस ईबुक। http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA83699378. ६९.

.[5] १९६५ में भारत की ग्रामीण आबादी कुल की ८१% थी, और उत्तर प्रदेश में यह ८५% थी

.[6] ब्रास, पॉल रिचर्ड. २०१२. एक भारतीय राजनीतिक जीवन: चरण सिंह और कांग्रेस की राजनीति, १९५७ से १९६७: क्षेत्रवाद, असंतोष और कांग्रेस का पतन. https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB15127549.

.[7] गांगुली, सुमित, लैरी जे डायमंड, और मार्क एफ. प्लैटनर। २००७. भारत के लोकतंत्र की स्थिति। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस ईबुक। http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA83699378. ७१.

.[8] https://charansingh.org/hi/shop/dhartiputra

.[9] ब्रास, पॉल आर. २०१४. भारतीय राजनीतिक जीवन: चरण सिंह और कांग्रेस की राजनीति, १९६७ से १९८७ तक। http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB19140968. ५.

.[10] https://charansingh.org/hi/shop/dhartiputra

.[11] https://charansingh.org/sites/default/files/Hindustan%20Times%20report%20on%20CCS%20leaving%20Congress%2C%205%20April%2C%201967.pdf

.[12] https://charansingh.org/sites/default/files/Jan%20Congress%20Draft%20Constitution%2C%201967.pdf

.[13] https://www.charansingh.org/sites/default/files/Brass%2C%201980%20The%20Politicization%20of%20the%20Peasantry%20I.pdf

.[14] जैफ्रेलोट, क्रिस्टोफ़. २०१०. भारत में धर्म, जाति और राजनीति. प्राइमस बुक्स.

.[15] जैफ्रेलोट, क्रिस्टोफ़. २०१०. भारत में धर्म, जाति और राजनीति. प्राइमस बुक्स. ४३६.

.[16] https://charansingh.org/sites/default/files/Jan%20Congress%20Economic%20Policy%2C%201967.pdf

.[17] जैफ्रेलोट, क्रिस्टोफ़. २०१०. भारत में धर्म, जाति और राजनीति. प्राइमस बुक्स. ४३७.